Районная газета дает старт новому проекту «Мирные люди». В нем мы будет рассказывать о наших земляках, которые своим созидательным трудом в самых разных сферах вносят вклад в развитие и процветание страны. Мы познакомим вас с учителями и тружениками села, работниками промышленных предприятий и членами общественных организаций, а также многими другими. Всех их объединяет то, что они – мирные люди, как и миллионы белорусов.

Главный специалист отдела по образованию Лариса Щеврук про свою работу говорит как про сложную, требующую много времени и сил, в том числе душевных. Но ни разу и ни при каких обстоятельствах она не пожалела, что однажды решила защищать права детей.

На столе Ларисы Павловны трудно найти свободное место: ровными рядами здесь разложены отчеты, письма и другие важные документы. А телефонный аппарат, кажется, работает в режиме постоянных звонков. Для разговора с журналистом у главного специалиста совсем немного времени. А потом – снова с головой в работу. Как утверждает моя собеседница, любимую.

О том, что будет трудиться на ниве педагогики, Лариса Щеврук знала с детства.

– Всегда любила возиться с ребятами. А теперь вот еще и с родителями приходится, – улыбается главный специалист. – Со взрослыми бывает гораздо труднее, чем с детьми. Поэтому здесь даже самая маленькая победа – большая радость.

О том, что когда-нибудь будет радоваться чьим-то успехам в борьбе с зеленым змием или удачном трудоустройстве, студентка педагогического вуза даже не предполагала. Делала то, что подсказывало ей сердце: выбрала филологическое направление, старательно изучала методики преподавания предметов, особенности детской психологии, чтобы суметь найти ключик к юным душам. Кто бы знал тогда, как спустя годы пригодятся эти знания в работе!

Когда в 2002-м в отделе образования Ларисе Павловне предложили должность методиста, круг обязанностей которого включал работу с разными категориями семей и детей, педагог, взвесив все «за» и «против», согласилась. Признается, что принять решение помогло обещание руководства во всем поддерживать и помогать. Постепенно осваивая новое для нее направление, изучая законодательство в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, знакомясь с ребятами, не по своей воле оказавшимися в сложной ситуации, Лариса Павловна понимала, что не сможет уже повернуть назад.

– Бывают ли в моей работе приятные моменты? Конечно, – не задумываясь, отвечает на вопрос журналиста специалист. – Знаете, когда ко мне на улице подходят малыши из семьи, с которой долго работали, рассказывают, что мама теперь не пьет, купила продуктов и конфет, понимаю: все было не зря. Ради таких минут стоит переживать, убеждать, помогать и строго контролировать. Что значат потраченное время и силы, если дети счастливы.

Это состояние ребят возможно только в биологической семье, убеждена моя собеседница. Как бы не вели себя родители, сколько бы не игнорировали потребности детей, для них мамы и папы всегда самые лучшие. Правда, здесь тоже бывают исключения.

– Приходилось наблюдать, как малыши охотно собираются в приют, – вспоминает отдельные случаи из своей многолетней практики Лариса Павловна. – Порой им гораздо лучше в замещающей семье. Но при этом мы постоянно работаем над тем, чтобы и после лишения родителей прав детско-родительские связи не обрывались.

Чтобы в случае, когда мама или папа одумаются, было легче восстановить семью. Или суметь подтолкнуть взрослых к решению вернуть детей, простимулировать их пройти сложный путь, прожить непростую историю с обязательно счастливым концом.

В кабинете главного специалиста в очередной раз раздается телефонный звонок. На другом конце провода – снова проблемный вопрос, который безотлагательно нужно решить. К таким звонкам моя собеседница привыкла. Говорит, могут позвонить даже ночью. И тогда приходится срочно отправляться по адресу, где детям нужна помощь, разбираться с семейными скандалистами, разыскивать не вернувшихся домой родителей.

Сколько было таких случаев за два десятка лет работы в этой сфере, Лариса Щеврук сосчитать затрудняется. Зато четко помнит имена и фамилии ребят, которым пришлось помогать, знает, как сложились их судьбы. И каждый раз испытает огромное удовлетворение, когда понимает: у них – все хорошо.

Галина ЖУКОВА

Этим летом ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Тюхай отметит столетний юбилей

Найти дом Пелагеи Ивановны в Горавках нетрудно: верным ориентиром станет табличка со звездой и надписью «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Она, пожалуй, единственное, что отличает эту простую сельскую усадьбу от других. Может, чуть больше цветов растет вдоль забора. А лавочка кажется до того удобной, что тут же хочется присесть и долго слушать рассказы женщины, вынесшей трудности и испытания, которые не каждому мужчине будут под силу. Разговор неспешный, возвращаться в прошлое Пелагее Тюхай непросто. И не только потому, что память с годами стала подводить. Есть еще одна причина: воспоминания причиняют боль.

Когда до Горавок докатилось известие о том, что началась война, Пелагее было всего восемнадцать. Правда, совсем юной она себя не считала: рано потеряв отца, была первой помощницей матери, которой пришлось стать главной опорой семьи. Несмотря на это было страшно: за брата, который с первых дней Великой Отечественной воевал на фронте, за родное село, большую Родину под названием Советский Союз. А еще, очень боялась быть угнанной в Германию, поэтому с молодым человеком, который ухаживал за девушкой приняли решение узаконить отношения. Вскоре после этого муж ушел в партизаны. Тесную связь с ними наладила и Пелагея Тюхай: стала связной у народных мстителей.

На улице по-деревенски размеренно течет жизнь, солнце ненадолго прячется за очередную тучку и тут же выглядывает, чтобы согреть теплом все вокруг. А Пелагея Ивановна поеживается, словно на дворе стоит не лето, а на календаре – снова суровые сороковые. Только ей одной известно, сколько надо мужества, чтобы, рискуя собственной жизнью, помогать спасать жизни миллионов других. В 44-м, когда смерть приблизилась к девушке как никогда близко, стояло такое же теплое лето.

— Мы уже знали, что враг обязательно будет разгромлен, — вспоминает моя собеседница. – Немцы лютовали, оставляя после себя кровавый след. Видимо, им стало известно, что кто-то из жителей деревни поддерживает связь с партизанами. Захватчики ворвались в Горавки, в том числе и к нам, схватили нас с мамой и отправили в Крупки. Там тогда находилась тюрьма.

Как пытали пленных, сельчанка предпочитает не рассказывать. Но по ее глазам, утратившим юношеский блеск, но таким глубоким понятно: человек, переживший это и не сломавшийся, становится крепче стали. И неважно, старик ты, хрупкая девушка или многое повидавший солдат.

Советские войска вели уверенное наступление. А фашисты, отступая, расстреливали пленных, сжигали населенные пункты. Уничтожить решили они и тех, кто содержался в тюрьме вместе с партизанской связной.

— Открыли двери и просто дали автоматную очередь, — продолжает рассказ Пелагея Ивановна. — Я могла бы остаться там, вместе с остальными убитыми, но мама заслонила меня собой. Я же отделалась ранением, но главное – осталась жива.

Следы от давних ран и сегодня не прошли. Как не прошла боль от потери родных: военный вихрь унес не только мать девушки, без вести пропал и ее брат. А вот муж, хоть и не в 45-м, а значительно позже, но все-таки вернулся домой. Тогда впереди у них было восстановление разрушенного народного хозяйства, которое требовало неимоверных усилий. Семье надо было уверенно стать на ноги, чтобы дальше строить свою жизнь. Пелагея Тюхай подчеркивает: мирную жизнь. А значит, счастливую, какие бы трудности не встретились на пути.

— Берегите мир, — словно молитву повторяет женщина. – Ничего дороже нет и не будет. Сохраните его для своих детей и внуков, как это сделали мы.

Галина Жукова

Во время пасхальных праздников в атриуме ТЦ «Столица» в Минске открылась персональная выставка нашей землячки Татьяны Зерновой. Мероприятие прошло в рамках проекта ОО «Белорусский союз женщин» «Ее рук дело».

Масштабный проект – инициатива Белорусского союза женщин, которая стартовала в День народного единства, 17 сентября прошлого года, в торговом центре «Столица».

– Показать, насколько богат и многогранен талант белорусских женщин – именно такую цель ставили организаторы, – рассказывает председатель Чашникской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Минина. – Авторы работ, которые с определенной периодичностью выставляются в торговом центре, – представительницы различных сфер деятельности из разных регионов страны. Срок, на который рассчитаны мероприятия – год. По завершении каждой выставки автор дарит один из экспонатов организаторам. 17 сентября этого года женщины увидят свои работы во Дворце Независимости. Их продадут на благотворительном аукционе, причем сами авторы определят, на какое доброе дело они направят средства.

Татьяна Зернова – вторая участница из Витебской области, которой посчастливилось представить свое творчество широкому кругу зрителей, собравшихся в «Столице». О том, что инициатива союза женщин важная и нужная, находит огромную поддержку на всех уровнях, свидетельствовал тот факт, что поздравить нашу землячку с открытием персональной выставки пришли председатель ОО «БСЖ» Ольга Шпилевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Ленчевская, член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Светлана Одинцова и многие другие.

– Так как экспозиция открылась во время пасхальных праздников, тематика работ была соответствующая, – продолжает рассказ Светлана Минина. – Кроме этого, к открытию готовили и тематическое концертное сопровождение. Одним словом, подготовка была тщательной, ведь мы понимали, что участие в таком значимом проекте – это возможность представить не только талантливую художницу, но и весь наш район.

В общей сложности для выставки Татьяна Фёдоровна отобрала 23 картины, четыре из которых написал ее ученик. Полотно под названием «Симфония» станет одним из лотов благотворительного аукциона. Это, как признается сама автор, ода материнству – главному предназначению женщины.

– Это сложная работа, в основе которой лежит идея о том, что женщина – хранительница семейного очага, веры, традиций. Но главная для нее – это тема материнства. Как мне кажется, это полотно лучше всего отвечает концепции проекта Белорусского союза женщин.

На какое доброе дело направит средства, вырученные за картину, художница пока не задумывалась. Говорит, что, скорее всего, главным адресатом станут дети, которые нуждаются в помощи. Что касается самого мероприятия, то Татьяна Зернова отмечает: именно такой хотела бы видеть свою первую персональную выставку.

– Да, семья, дом – это хорошо. Но самореализация тоже очень важна для представительниц слабого пола, – уверена наша землячка. – Прекрасно, что общественное объединение предоставило возможность продемонстрировать всем красоту и талант белорусских женщин, их безграничные возможности и широту души. Нам важно, чтобы наше творчество получало признание, а идея, заложенная автором в каждом произведении, находила отклик в сердцах людей.

Галина ЖУКОВА

Надо активней продвигать свои традиции, свои символы, своих артистов, художников и так далее. Тем более что спрос на отечественное, на родное растет.

Александр Лукашенко

Как в Лукомле возрождали обряд «Розгары», которому присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.

Заведующий Лукомльским СДК Эмма Богатырёва – носитель историко- культурной ценности во всех смыслах этого слова.

Она не только принимала участие в возрождении старинного обряда, но и когда-то вместе с односельчанами каждый год на восьмой день после Троицы шла на край села, чтобы сплести большой венок.

– Первоначально местом «дислокации» традиции было Ротно, – вспоминает Эмма Егоровна. – В Витебской области «Розгары» не имели широкого распространения, проводились только у нас и в Оршанском районе. Помню, это был настоящий праздник: собирались деревенские женщины, шли на другой конец села, пели песни, ворожили на удачу и достаток. Венок вешали на самую большую березу на местном кладбище и шли дальше веселиться. Когда моя мама была уже совсем пожилой, а я к тому времени перебралась в Лукомль, она мне рассказывала, что сил пройти длинный путь не было, поэтому венок размещали уже в центре Ротно. До последнего там жил обряд.

Традицию, зародившуюся несколько веков назад, всегда старательно поддерживали сельчане. Причем именно в аутентичном виде, со всеми хитростями и тонкостями, песнями про русалок и приметами. Может, так трепетно и бережно относились к полученному от предыдущих поколений наследию потому, что это помогало осознать свою принадлежность к сильному и красивому народу? Теперь мало кто ответит на этот вопрос, ведь в Ротно почти не осталось людей, во всех деталях помнящих старинный обряд. Тем не менее, он продолжает жить.

Слова о том, что она привезла с собой в Лукомль «Розгары», сказанные в шутку, Эмма Богатырёва воспринимает серьезно.

– Когда устроилась на работу в Лукомльский СДК, встал вопрос о том, чтобы восстановить традицию организовывать проводы русалок, – продолжает рассказ руководитель учреждения культуры. – Пока я была в декретном отпуске, работники клуба и методического кабинета провели экспедицию, собрали материал, а позже решили готовить документы, необходимые для внесения обряда в Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Параллельно начали показывать его на сцене широкой публике. Зрителям он так понравился, что дальше наш фольклорный коллектив «Вяскоўцы» отправился с «Розгарами» уже на улицы агрогородка.

Свое, такое живое и близкое, возвращающее к истокам, люди приняли очень хорошо. Эмма Егоровна констатирует: жители Лукомля давно привыкли, что каждый год здесь разыгрывается настоящее представление, в котором каждый может принять участие. Поэтому с нетерпением ждут, когда их пригласят веселиться, ворожить, желать друг другу мира и добра. Все прекрасно знают, что венок, сплетенный на восьмой день после Троицы, имеет особую магическую силу.

К слову, удержать его одному невозможно, нести это произведение совместного творчества приходится как минимум вшестером. А о том, что он действительно «работает», рассказывали еще в Ротно. Там утверждали: если заболела домашняя живность, нужно взять пару веточек из русального венка и скормить их животным. Говорили, что это всегда помогало.

– Все, кто принимал участие в «Розгарах», всегда обязательно приходили в восторг, – отмечает Эмма Богатырёва. – Не важно, были это участники художественной самодеятельности, жители села или научные работники. Есть все-таки в этом обряде особая притягательная сила.

В 2020 году он получил статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. А стену сельского дома культуры украсила тематическая роспись – картина с изображением моментов старинной традиции. В одном из персонажей работники СДК рассмотрели жительницу Лукомля – старушку, которая в таком же, как и на живописи, красном платье и ярком платке всегда терпеливо ждала их на завалинке.

А может, магическая сила обряда и заключается в том, что в нем живет душа: тех, с кем жил на соседней улице, кто задолго до твоего рождения шел на край деревни за цветами и ветками для венка, той самой односельчанки в красной одежде. Душа белорусского народа.

Обряд «Розгары» продолжает другие народные ритуалы, связанные с русалками. Он стал выразительным фактором формирования национальной идентичности и гордости за свою Родину

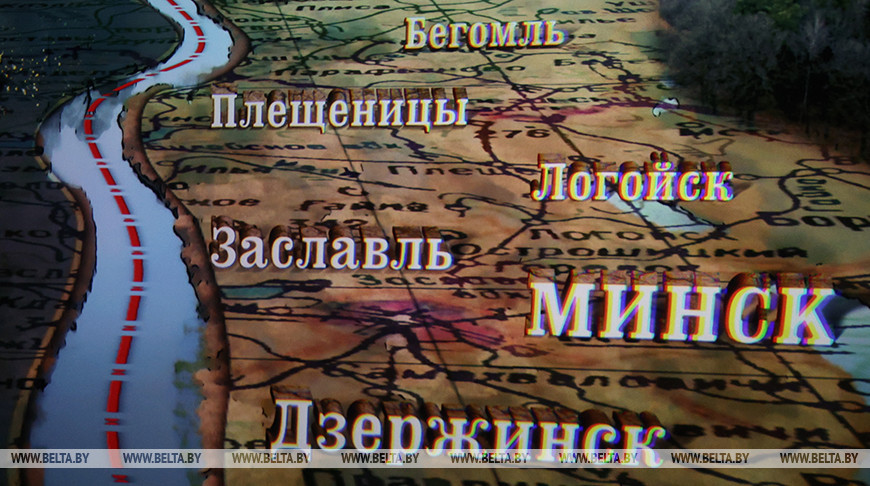

В районе состоялись премьерные показы исторической драмы Андрея Хрулёва «На другом берегу». На одном из них побывал журналист районной газеты

1925 год. Польское правительство ведет насильственную политику ассимиляции на оккупированных территориях: закрывает белорусские школы, значительно ограничивает белорусов в возможности зарабатывать, заставляя их не только говорить, но и думать по-польски. В Западной Беларуси уже четыре года происходят волнения, идет партизанская война, работают агенты советской разведки. А попытки местных жителей отстоять хотя бы собственную веру и церковь заканчиваются жестоким подавлением.

Молодой белорус Павел Смолич живет со своей матерью недалеко от границы с БССР. Его старший брат Антон – партизан, борется с польскими захватчиками. В отличие от него, Паша занимает нейтральную позицию. Его жизненное кредо: пусть другие воюют, а я буду жить по своим правилам. Как нельзя лучше его характеризует диалог с советской разведчицей Лесей Рубцовой:

— Плотник, пастух, конюх — на все руки мастер.

— На панов, значит, батрачишь. У тебя поляки Родину отняли, а ты на них работаешь, — замечает подпольщица.

— Деньги всем нужны.

— Где платят, там и Родина, так выходит?

— Родина там, где мне хорошо.

— Да нет у вас Родины, Павел Алексеевич, продали вы ее панам за три копейки.

Смерть матери, пострадавшей от рук польских солдат, заставляет его задуматься о близких, родине, которая сейчас разделена границей. На протяжении всей картины зритель наблюдает, как из аполитичного человека, живущего по принципу «моя хата с краю», Павел превращается в борца за свободу угнетенных белорусов. Пытаясь заработать денег, чтобы выкупить храм, который поляки хотят превратить в склад, он вместе с друзьями занимается контрабандой. Незаконно пересекая речку, чтобы попасть в восточную часть Беларуси, замечает, что творят поляки ради установления своих правил на чужой для них земле. А когда его брат Антон оказывается в тюрьме, и на него вешают убийство польского офицера, тем самым пытаясь представить Советский Союз в роли агрессора, уже ничто не может остановить главного героя.

– Наш фильм ни в коей мере не претендует на историческую достоверность, – замечает главный режиссер киноленты Андрей Хрулёв. – Но события, которые показаны в картине, могли происходить в ту пору. Хочется отметить своевременность ее выхода на экран, актуальность. Посмотрите: опять на западных рубежах неспокойно, опять Польша поднимает голову и с вожделением смотрит на «крэсы всходне». История повторяется, а ход ее развития зависит от нас, от нашего знания этой истории, от нашей исторической памяти. Особенно это касается молодежи. И будет прекрасно, если фильм «На другом берегу» заставит кого-то открыть книгу, или страничку в интернете, посвященную этому периоду.

Уникальность киноленты еще и в том, что до сих пор национальный кинематограф ни разу не поднимал тему разделения Беларуси на западную и восточную части, нет ни одного художественного фильма, рассказывающего о том, как жилось белорусам в составе Польши.

Потерянные судьбы, боль, стремление нашего народа к сохранению самоидентичности и любовь, вера, поиски себя. Советую ли я посмотреть этот фильм? Безусловно. Чтобы еще раз осознать: мы – белорусы, и земля, на которой мы живем, – наша.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– В фильме «На другом берегу», с одной стороны, очень выразительно показана судьба белорусов, которые оказались разделенными по две стороны государственной границы, проведенной в 1921 году. А с другой – влияние политики на судьбы людей, трагизм этой ситуации, несправедливый характер польской власти, установленной в Западной Беларуси по условиям Рижского мирного договора. Когда фактически власть на наших землях получили люди, которые совершали аморальные действия, были корыстолюбивы, поступали крайне несправедливо по отношению к тем, кто живет рядом. Важно, что после просмотра киноленты у зрителя не остается сомнений: несмотря на все сложности, перипетии, сложнейший моральный выбор, который стоит перед главными героями, побеждает любовь, стремление к единству.

Ирина Филиппова, директор картины, в интервью корреспонденту агентства «Минск-новости» отметила:

– Фильм исторический, но чрезвычайно актуальный для нашего с вами времени, когда мы оказались вынуждены задуматься не просто о теме единства Беларуси, но еще и о вопросах разобщения и объединения семей. Я не буду упрашивать сходить на премьеру национального кинопроекта «На другом берегу». Он так или иначе станет частью нашей жизни. Мне кажется, любой думающий о своем прошлом, настоящем и будущем гражданин нашей Беларуси его рано или поздно посмотрит. Фильм того стоит, поверьте моему опыту.

«Успеху возраст не помеха»: расскажем об инициативах ветеранской организации Лукомльской ГРЭС

Журналиста районной газеты Михаил Алексеевич встречает на территории учебного пункта на ЛГРЭС. Энергично и по-деловому проводит обязательную экскурсию: показывает помещения, в которых сейчас идет небольшой ремонт, демонстрирует стенды с архивными фотоснимками, буклеты и коллажи, рассказывающие об активной деятельности ветеранов энергетики.

– Хорошо, что успели праздники провести до ремонта, – замечает мой собеседник. – У нас тут всегда многолюдно. Например, на День матери приглашаем не только бывших, но и действующих работников станции – мам со стажем и молодых. Получается такая преемственность поколений.

Связать общими делами и целями разные поколения энергетиков – это именно то, о чем мечтает председатель ветеранской первички. Чтобы стать одним целым, способным на большие дела и свершения. Опыт старшего поколения, создавшего хороший фундамент для сегодняшних успехов филиала, и инициативность молодых, их стремление постоянно совершенствоваться, профессионально расти – самый удачный симбиоз, уверен Михаил Бондарь.

Сам он многое может рассказать молодежи, а в его бэкграунде всегда найдутся дельные советы тем, кто только начинает путь по карьерной лестнице. О том, какие на этом пути возникают трудности и препятствия, Михаил Алексеевич знает не понаслышке. В далеком 1977-м он пришел на ГРЭС простым рабочим. А на заслуженный отдых ушел с должности заместителя директора. В его рассказах о совместных мероприятиях, поддержке руководства электростанции – много специальных терминов, названий цехов и должностей. А еще – огромная теплота. И это не удивительно: за десятки лет работы станция стала без преувеличения родной для ветерана энергетики.

– В моей деятельности главное – это костяк активных помощников, единомышленников и поддержка руководства, – расставляет точки над i председатель ветеранской организации ЛГРЭС. – И у нас эта поддержка колоссальная. Вы только представьте: больше тысячи человек, вовлеченных в деятельность первички. Здесь по классике – один в поле не воин.

Кажется, мой собеседник до сих пор «воюет»: за интересы станции, ее работников, тех, кто ушел на пенсию, но не ушел из энергетики. А он сам замечает: с работой как будто и не расставался. И добавляет: на заслуженном отдыхе, безусловно, нашел бы для себя занятие, но хочется еще быть полезным родной ГРЭС, людям.

Говоря про взаимодействие с руководящим составом электростанции, Михаил Алексеевич приводит примеры. Так, оборудование для проведения игр «Что? Где? Когда?» изготовили именно в филиале. К слову, интеллектуальные турниры, начало которым положил Михаил Бондарь, до сих пор собирают большое количество игроков и команд.

– Планируем создать отдельную молодежную команду, – рассказывает председатель ветеранской первички. – Вообще молодежь во- влекаем во все наши мероприятия: субботники, конкурсы, праздники народного календаря, различные акции. Воспитываем в ней лучшие качества: трудолюбие, ответственность, патриотизм. Кто, как не мы, люди, прошедшие школу комсомола, пережившие сложные девяностые, имеющие большой жизненный опыт, должны это делать.

На подоконниках, столах, стеллажах – в учебном пункте отчет о деятельности ветеранской организации ЛГРЭС можно увидеть везде. На фотоснимках – ветераны станции на встрече с коллегами из других районов и областей, спортивных соревнованиях, экскурсиях, за круглым столом.

Начинаешь даже немного завидовать их насыщенному времяпрепровождению и энергии, которой, по словам Михаила Алексеевича, от такой активности только прибывает. Главное, утверждает он, сохранить трудовой запал. И не ждать, что кто-то сделает за тебя твою жизнь интересней.

Галина ЖУКОВА